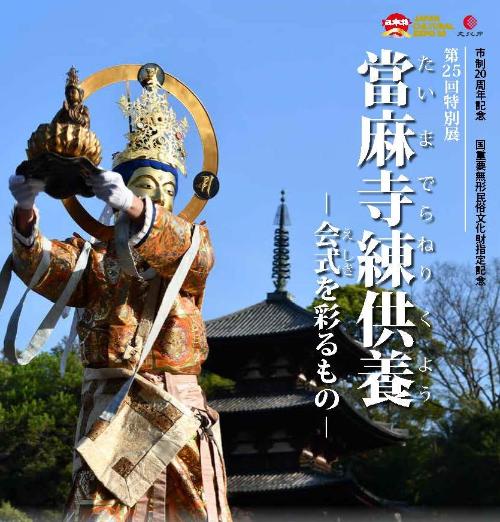

(終了しました)第25回特別展「當麻寺練供養 ー会式を彩るもの―」

会期

令和6年9月28日(土曜日)から12月8日(日曜日)まで

前期:9月28日(土曜日)から11月11日(月曜日)まで

後期:11月14日(木曜日)から12月8日(日曜日)まで

前期と後期で、一部展示替えがございます。

11月16日・17日は、「関西文化の日」につき、無料でご入館いただけます。

休館日

毎週火曜日、第2・第4水曜日

観覧料

一般 200円(160円)

高校生・大学生 100円(80円)

小・中学生 50円(40円)

()内は20名以上の団体料金

特別展記念講演会

下記のとおり、特別展記念講演会を開催いたします。

参加をご希望の方は、お申し込みください。

【歴史博物館】0745-64-1414(電話)、当館受付ほか

第1回

10月26日(土曜日)午後2時から午後4時30分まで

當麻寺練供養の始まりとその背景

講師:松川 夏生(当館学芸員)

練供養を支える人びと

講師:上田 喜江氏(香芝市教育委員会文化財課学芸員)

第2回

11月16日(土曜日)午後2時から午後4時30分まで

當麻寺二十五菩薩来迎会 菩薩装束上衣・下裳の復元新調

講師:明石 文雄氏(株式会社川島織物セルコン生産部技術顧問)

當麻寺練供養会式と菩薩講

講師:葛本 雅崇氏(當麻寺護念院住職)

第3回

11月23日(土曜日)午後2時から午後4時まで

極楽往生を求めて ―中世浄土教への道―

講師:舩田 淳一氏(金城学院大学教授)

第4回

11月30日(土曜日)午後2時から午後4時30分まで

練供養の芸態とその比較

講師:福持 昌之氏(京都市文化財保護課主任・文化財保護技師)

練供養を描く絵画とその周辺

講師:北澤 菜月氏(奈良国立博物館学芸部情報サービス室長)

第5回

12月7日(土曜日)午後2時から午後4時まで

迎講伝承論 ―説話の世界に記憶される迎講―

講師:阿部 泰郎氏(名古屋大学高等研究院客員教授・龍谷大学世界仏教文化研究センター招聘研究員)

定員:200名

会場:歴史博物館2階「あかねホール」

入場:無料

開催にあたって

葛城市當麻で毎年春に催されている當麻寺練供養は、本年3月21日付けで国の重要無形民俗文化財となりました。この練供養が国として守っていく文化財となったことはとても価値のあることです。

當麻寺練供養は、全国に広がる練供養のなかで最も長い歴史のある行事のひとつです。古くは仏教行事として始まり、現在は履修(開催)場所の當麻とともに周辺地域の人びとの手によって支えられています。極楽浄土(あの世)から娑婆世界(この世)に、阿弥陀如来が多くの仏と一緒に迎えに来て、中将姫を導き救済し、再び極楽浄土へ帰っていく様を表現したものです。そして現在に至るまで、数えきれない人びとがこの行事に参加し感銘を受け、受け継がれてきました。

今回の特別展では、當麻寺練供養がどのような歴史を歩んできたのか、実際に用いられる道具、今に受け継がれている貴重な彫刻・絵画資料や歴史史料などから考えます。また、行事を“ウラ側”と“オモテ側”の両方で支えてこられた當麻寺菩薩講の皆様の協力を得て、練供養を体感できる映像を特別に制作しました。そして、担い手の「わざ」やその行為をとおして、無形民俗文化財の素晴らしさを感じていただきたいと思います。

おもな展示資料

- 菩薩面(當麻寺)

- 菩薩装束、菩薩面(新調)

- 持物(當麻寺護念院)

- 刺繍種子阿弥陀三尊図(當麻寺中之坊)

- 和州當麻寺奥院惣末寺由緒控帳(當麻寺奥院)

- 新曼銘文勅筆執奏日記(當麻寺西南院)

- 善導大師坐像(當麻寺念佛院)

- 当麻練供養図(奈良市誕生寺)

- 裸形阿弥陀如来立像(奈良国立博物館)

関連事業

帝塚山大学附属博物館共催展示

「写真で見る當麻寺 ―過去と現在―」

会期:11月14日(木曜日)から12月8日(日曜日)まで

会場:歴史博物館

更新日:2024年12月24日