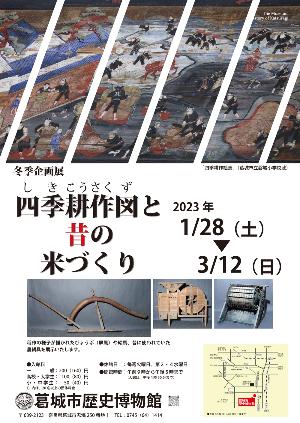

冬季企画展「四季耕作図と昔の米づくり」

会期

2023年1月28日(土曜日)から3月12日(日曜日)

休館日

毎週火曜日、第2・第4水曜日

観覧料

一般 200円(160円)

高校生・大学生 100円(80円)

小・中学生 50円(40円)

()内は20名以上の団体料金

開催にあたって

稲作が弥生時代に伝播して以降、人びとは米づくりを生活の中心としてきました。今に伝わる四季折々の祭事の多くもまた、米づくりにともなう祈りがもとになっています。稲作は、わたしたちの食を支えるだけでなく、精神的にも大きな影響を与えてきました。

稲作には季節ごとに人の手による様々な作業をともない、その生育には大きな苦労をともないました。その様子の一端を描いたのが、四季耕作図です。

豊作となる様子を描いた耕作図は縁起のよいものとされ、嫁入り道具の屏風の題材となったり、神社へ絵馬のかたちで奉納されました。今回の展示会では、この四季耕作図屏風と絵馬を紹介します。

あわせて、四季耕作図に登場する農具の実物を展示します。現在、身近にある水田で営まれる稲作の様子は、機械化が進むことで大きく様変わりしました。耕作図に描かれた絵や、農具の実物をとおして昔の米づくりの様子を知り、忘れがちである農業の大変さやお米を大切に思う気持ちを再確認します。

展示構成

- 四季耕作絵馬と四季耕作図屏風

- 昔の米づくりの道具たち

おもな展示資料

- 四季耕作絵馬(葛城市立磐城小学校蔵)

- 四季耕作図屏風(本館蔵)

- 犂(からすき)、馬鍬(まんが)、鍬(くわ)、鋤(すき)、苗篭(なえかご)、草取り器、唐竿(からさお)、千歯こき、足踏み脱穀機など

更新日:2023年01月19日