當麻天神講

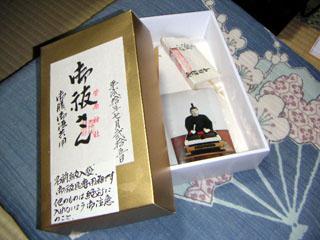

写真は天満宮

- たいまてんじんこう(ろくじゅうにんこう)

- 祭典は天満宮(葛城市當麻1244)において行われる。

- 當麻寺山門の東にある天満宮周辺の民家によって作られる講の行事。

7月25日、葛城市當麻において、當麻天神講(六十人講)が営まれました。旧當麻町大字當麻に伝わる天神さん信仰の講によるもので、毎年頭屋を二軒選び、古いしめ縄をはずして新しいものに付け替えるという習わしです。しめ縄は、天神講の家の中に悪神が入ってこないよう、家族の安全を祈って掲げられます。

天神講の歴史は古く、元禄時代から400年間にわたり継承されてきました。350年ぐらい前までの帳面も保存されており、天満宮の石灯籠に刻まれた年代からも、その古さが偲ばれます。

しめ縄作り。男性が縄を編む。数人掛かりで力のいる作業

女性は細工物を。紙で作っているのは神が宿るという御幣(ごへい)

しめ縄を頭屋の玄関の軒先に打ち付ける

午後3時過ぎ、天満宮において祭祀がとり行われる

神事の後、オハライヅケが行われる。来年度の頭屋を決定する珍しい儀式

もともと講を構成していたのは、大字當麻の本家筋の六十人が主であったとか。しかし、近年は核家族化がすすみ講員の転出も伴い、六十人から三十九人に減少、かろうじて講を維持しているのが現状です。

「伝統行事の継承には難しいものがあります」と、天満宮の高津宮司。伊勢などではよく見られる天神講ですが、奈良県下ではこの「當麻六十人講」、今では大変めずらしいものとなっているそうです。

御幣。しめ縄につけたこの飾りに神が宿り、その下をくぐる人の身を清めるという

オハライさん。この御幣で講員の名前を書いた紙を吊り上げて、来年の頭屋を決める

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課

奈良県葛城市柿本166番地

電話番号:0745-44-5111

ファクス番号:0745-44-5008

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月01日