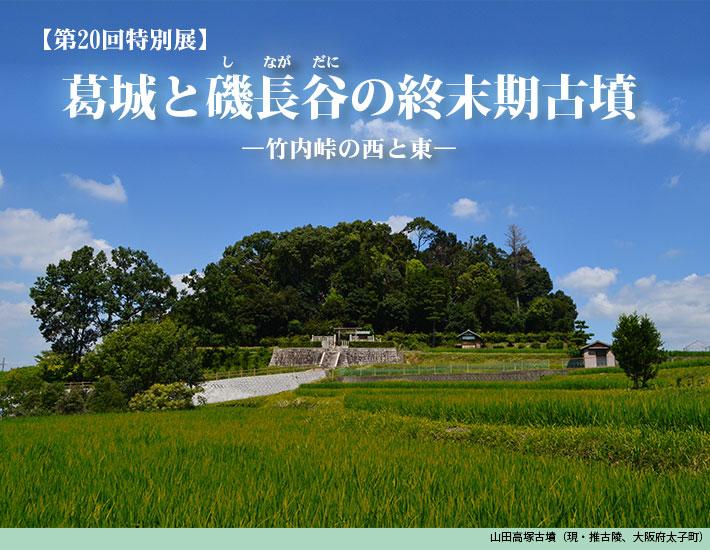

第20回特別展「葛城と磯長谷の終末期古墳」

会期

令和元年 10月12日(土曜日)から12月8日(日曜日)

休館日

毎週火曜日、第2・4水曜日

観覧料

一般 200円(20名以上の団体料金:160円)、高校・大学生 100円(20名以上の団体料金:80円)、小・中学生 50円(20名以上の団体料金:40円)

その他

(注意)その他、歴史博物館については、下記のリンクをご覧ください。

記念講演会(定員:200名、要申込み)

10月12日(土曜日)14時~

「葛城の終末期古墳」

講師:神庭 滋(当館学芸員)

10月26日(土曜日)14時~

「推古陵と植山古墳」

講師:竹田正則氏(橿原市教育委員会 文化財課 課長)

11月9日(土曜日)14時~

「聖徳太子墓と飛鳥の古墳」

講師:千賀 久(当館館長)

備考

(注意)申込みは、0745-64-1414 歴史博物館まで。

開催にあたって

6世紀末を迎えるころ、畿内では大型前方後円墳の築造が停止します。その動きは列島各地でも確認され、7世紀初頭には前方後円墳はつくられなくなります。しかし、それ以外の円墳や方墳といった古墳は、それ以降も、7世紀の約100年間つくり続けられます。この期間を古墳時代終末期ととらえ、この時期の古墳を終末期古墳と呼びます。

古墳時代終末期を考えるとき、当時の政治の中心地であった飛鳥地域とともに重視しなければならないのが、河内の磯長谷・平石谷地域です。この二つの地域では、特徴的な終末期古墳が展開します。

この地域と、二上・葛城山系をはさんで相対する葛城地域においても、鳥谷口古墳(葛城市染野)、兵家古墳(葛城市兵家)など、終末期古墳があります。竹内峠・平石峠越えの交通路が交わる場所に築かれた三ツ塚古墳群(葛城市竹内)にも、同じ時期の古墳が多数つくられます。

交通路で結ばれる磯長谷・平石谷地域が、葛城地域にどのような影響を与えていたのか、葛城山麓の西と東の様子を確認しながら考えてみたいと思います。

取り扱う古墳と展示品

- 葛城市 三ツ塚古墳群 (奈良県立橿原考古学研究所蔵)

- 葛城市 鳥谷口古墳 (奈良県立橿原考古学研究所附属博物館蔵)

- 太子町 叡福寺北古墳 (太子町教育委員会蔵)

- 橿原市 植山古墳 (橿原市教育委員会蔵)

- 河南町 シシヨツカ古墳 (大阪府教育委員会蔵)

更新日:2021年03月01日